ぜひチェックしてみてください。

3つの全館空調のメリット・デメリット

ぜひチェックしてみてください。

by 森下 誉樹

by 森下 誉樹

「子供たちが巣だったら城山(じょうやま)のふもとに小さな平屋の家を建てて暮らそう。」

宍粟市波賀町出身の父と母は、よくこんな話をしていました。

小さなお城が建つ山の麓が父の生まれた村だったので、いつかは故郷に帰りたいと思ってるんだなあと子供心に思ったことを覚えています。

結局父は早くに亡くなってしまったので、その夢は実現されることはありませんでしたが、その影響からでしょうか。私自身も、いつかは平屋に暮らしたいと思って来ました。

さて現在、平屋の家を建てたいという人が最近増えています。定年を控えるシニア夫婦も多いですが、初めて家を建てたいと考える若い人にも意外と人気があります。

平屋を希望する方が言われるメリットは3つ。1つめにワンフロアなので家事などの移動がラク。2つめに階段がないので無駄なスペースが減る。3つめは歳をとっても上がり降りがないので安心といったものがあります。

ただ実際に平屋づくりを検討して、結局諦める人が多いのも事実。平屋で間取りを考えると、なるべく小さく作ろうと思うのですが、結局大きくなってしまって、実際に配置しようとすると土地に入らなかったりすることがあります。

そして、最大の問題がコストです。

比較をすると分かりやすいのですが、同じ床面積の平屋と比較すると、二階建てなら面積あたりに占める基礎と屋根のボリュームが半分で済みます。

平屋の家はどうしても構造的に割高になります。おまけに土地の面積も大きくないといけないので、ここでもお金がかかります。

なので、予算を削るために「家の性能」を犠牲にして無理やり建てる人も多くなります。

その結果、新築なのに冬は寒いし夏は暑い。光熱費や医療費が余分にかかるので目に見えない負担もおおくなる。かなり残念な結果になります。

「いったい何のための平屋だったんだ。」

そうならないための解決策に、「ほぼ平屋」という考え方があります。

簡単にいうと、子供部屋くらいを2階に配置して後は1階にという、平屋と2階建ての折衷案と言うわけです。設計するのは難しいのですが、コストも問題を小さくできます。

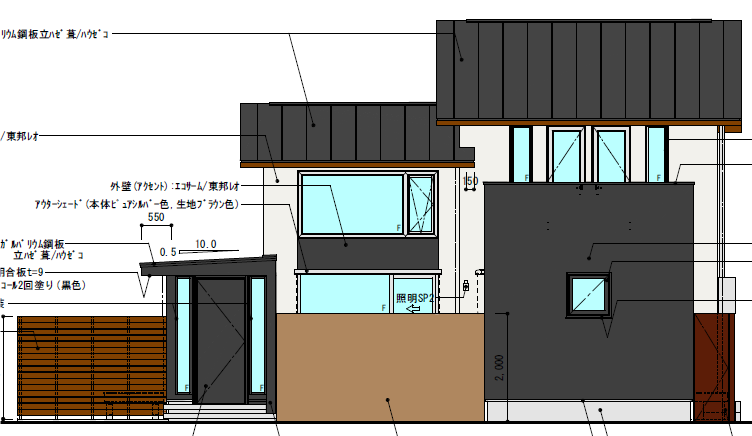

現在、松尾和也先生に設計いただいて建築中のモデルハウスのコンセプトがこれ。広さ47坪かなりの変形地。2台駐車を確保しながら、「ほぼ平屋」に攻めたプランは一見の価値があります。

父から引きついだ夢実現も何か所か組み込みました。秋には公開できそうですので、お楽しみに!

by 森下 誉樹

「家をつくって子を失う」という、なかなかショッキングなタイトルの本を御存じでしょうか?

これから家を持つ方や、住宅業界や住居設計のプロにむけて、平成11年に松田妙子さんによって書かれた警告の本です。

内容をかなり乱暴に要約して説明すると、家づくりにおいて、子供室を独立性の高い個室にした弊害で、親子のコミュニケーションがうまくいかなくなり、家族の孤立、野放し、無関心を助長した現実への糾弾を、これでもかと書いてあります。

ハウスメーカーを創業した女傑が書かれた文章なので、道徳的で上から書かれていると感じられる部分も多いのですが、日本の住宅のつくりや設計の考え方について真剣にかかれていて、今更ながらハッと気づかされる内容がありました。

松田さんは、昭和40年代まで家は、「主人本位」で建てられて来たと指摘します。

「主人本位」とは、主人や家の威厳を誇示する広い座敷や、応接間など接客本位で建てられた建物で、私の祖父たちのような旦那的な人が好んで建てる家です。

その後、その反省を踏まえ、もっと家族を中心においた「子供本位」の家になった日本の家。

「子供本位」とは、子供部屋をしっかりとることを、ご主人の書斎スペースなどより優先するという感じの、子育てに特化した感のある家です。 松田さんはこのことを、子供を野放してしまった意味において、真の「家族本位」の実現はまだされていないと警告しているのですが、以来20年この傾向は一向に弱まることはなく、返って強まった部分もあると、現場にいるものとして感じる部分が多々あります。

それでは子育てを中心にすえた「子供本位」の家の次には、いかなる考え方が必要になるのでしょうか?

最近は、「人生100年時代」という言葉が示すように、30代で子供をさずかり、子育てが終わる50代後半から、さらに30~40年男女ともに生きる時代になって来ました。 物騒なことを言いますが、もし子育てが終わり、夫婦が協力する意義が薄れてしまい離婚する危険性を感じるようなら、家は建てない方がいいのです。

家を買うにあたり、住宅ローンという債権を持って購入することが常識の今は、離婚後に不合理で難しい問題を残してしまいます。変な言い方ですが、幸せな離婚にならないのです。

なので、これからの家づくりは、子育てしやすいということはもちろんですが、子育てが終わっても、夫婦がさらに仲よく暮らしてゆくことを育めるものでなくてはなりません。

子育てを、奥さんの頑張りだけに頼らない家。家事も夫婦の共同作業で行うのが前提の機能的な家。子育て中であっても夫婦のそれぞれに、静かな時間を楽しんでもらえる家。これからの家は、「夫婦本位」そうなるべきではないかと、私は考えます。

この6月、師匠の松尾先生とコラボレーションして設計していただいモデルハウスが上棟されます。「夫婦二人の家」をテーマに、「夫婦本位」の家を具体化します。ぜひ、楽しみにしてください。

by 森下 誉樹

今年になって顕著化した新型コロナウィルス問題。

自分の心の動きを眺めていて「なんて自分勝手」と思ったことに、遠くにいる娘を思う時の感情があります。

コロナ騒動の中、遠くの下宿に一人で頑張る娘に「心細いだろうから、早く帰って来い」ただでさえ甘い父親なので、この言葉が喉から出かかります。

でも一方で、県境を越えてやって来る人を見て少なからず嫌悪感を持ったり、毎日続く報道の中に、人々の愚かで節操のない行動を笑ったりしている自分にも気がつきます。

こんな親心の迷走は、バカ親に現実の確認をしてくれます。その現実とは、とても当たり前のことです。

「子供は、自分自身の人生を生きている。」そして、自分自身の人生を生きるのならば、危険や葛藤は歓迎すべきことです。今回の危険や葛藤を通して、子供は成長してゆきます。

しかし、親心とは理屈ではありません。合理性なんて全部吹っ飛んでしまいますから、結論は出ていてもアレコレと考えてしまいます。

子供のことだけではありません。さらに自分の中に、あり得ない空想が巣食っていることに気づきます。

「なるべく楽をして、幸せになる」 実際、「楽をして生きる」と「幸せになる」は両立しません。「手間かけなくない」と「儲けたい」仕事で例えるともっと鮮明になります。

豊かな人生の営みは「何かを得る」と「何かを失う」トレードオフ問題で出来ています。

人情ではわかり過ぎるくらいわかるけど、これが厳しい原理原則です。

家づくりもそうです。「手間かけない」で「いい家にする」はありえません。だから「安くする」と「いい家にする」も難しい問題です。

それでも、家を建てようとする方は人情として「難しいことは勉強したくない」「いい家を手にいれたい」とか「予算に合わせたい」「建てた後に後悔したくない」と考えるのも無理はありません。

でも安心してください。

必要な「情報」と「機会」があればバランスをとった家づくりは出来きます。 今、私なりに家づくりの基準を語った動画を増やしたり、現物として機会にしてもらうためのモデルハウスをどんどん形にしています。コロナ問題の収束後を目指し形にしてゆきますので、お役にたてればうれしいです。

by 森下 誉樹

この冬は、断熱の勉強をするために、北海道に行く機会がけっこうありました。やはり北の大地の気候は、暖冬とはいえ関西とはひと味違いました。

意外に思われるかもしれませんが、北海道の暮らしは寒くありません。もちろん気温は、都市部である札幌あたりでもマイナス5度くらいは普通で、寒い日はマイナス10度まで下がることも多いので、野外は当たり前に寒いです。

でも、室内の温度はしっかり暖房するので軒並み20度以上。列車やバスはヒーター全開でセーターなど着ていると汗ばむくらいの温度(たぶん25度くらい)なのです。

「北海道では、1月が一番アイスクリームが売れる!」地元の人たちと話をすると、必ずこのフレーズが出るのですが、屋内温度がこれほど高いなら「冬でもうまい」と納得出来ました。

しかし、それだけ暖かいと暮らしやすい気がしますが、関西人の私は1週間ほどの旅でしたが、かなりストレスを感じました。そのわけは、屋内空間が異常に乾燥しているのです。

どれくらい乾燥しているかというと、たとえが、お風呂に入って湯船から出ると、本州とは違うスピードでドンドン身体が乾いてくるし、頭はドライヤーで乾かさなくても数分で乾いてくる感じです。バスルームユニットの中で洗濯モノを干しても、結構なスピードで乾きますから、乾燥感は半端ではありません。

湿度計を見てみると、精度の問題もあると思いますが、相対湿度で10%くらいはザラで、ある場所では0%なんていう、目がテンになるような時もありました。

北海道の人は、「なぜ平気なんだろう?」と思いましたが、地元の方と色々話をしていると、すこし分かって来ました。

北海道の人は、冬関西に来ると気温は明らかに関西の方が高いのですが、なんだか寒く感じることが多いそうです。また、夏場は30度を超えてくると、溶けてしまうような厳しさを感じるともいわれていました。

多分その秘密は「汗腺の数」ていうのが、私の見立てです。つまり、関西の我々よりの北海道で生まれて育った方は汗腺の数が少ないので、汗として水分を失いことは少ない。

だから、乾燥に強い。反対に汗を出すことは不得意なので、暑いところや湿気が多いところにくると、体温調節がしにくいのでぐったりしてしまうという感じです。

なので関西であっても、北海道仕様の断熱性能にしてただ室温が高い家にしても、調湿(冬場は加湿、夏場は除湿)されていないと、身体に優しい家にはならないことは明白なのです。

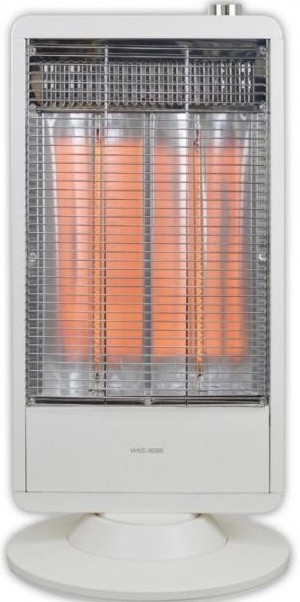

↑ 一押しのパナソニックの加湿機

お肌も髪の毛も、もちろん目や鼻・喉などの粘膜部分は適切な湿気がないとかならず困った状態になります。

4月になり湿度も上がり、喉元すぎればと言う感じですが、時に乾燥して、花粉なんかは益々活発に飛び回ると思います。

もし、ご家族で花粉症の方がおられるなら、今しばらくは加湿も気にしていただけたらと思います。花粉症などアレルギー反応には粘膜保護が一番重要です。

本当を言うと、花粉症じゃない方の健康と美容にも直結しますので、どうかどうかご注意ください。

by 森下 誉樹

昨年6月金融庁が発表した「老後資金は、2000万円不足」というマスコミ報道は、あなた様も強い関心を持たれたことと思います。

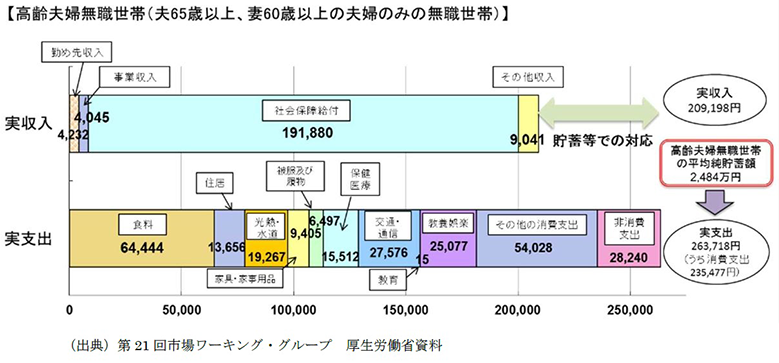

その内容をザっと解説すると、夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯の場合、実収入は209.198円で実支出263,718円、その差額として、毎月約5.5万円の赤字が出ると指摘しています。

なので、夫が65歳で退職して20年間で5.5×12×20=1320万円、30年間で5.5×12×30=1980万円の老後資金必要性を発表したものを、マスコミが乱暴に要約して「年金が2000万円分不足」といったようなエモーシャルな報道になったわけです。

当然、この推測は平均値から算出していますので、現実はケースバイケース。各ご家庭で様々な状態がありますので、単純にビビる必要はありません。

ただ一方で、老後のお金を考えることはとても大切です。特に、私は家づくりにかかる者として1つ気になることがあります。

新築を建て住宅ローンを借りた人には「どんな現実があるのか」という点です。

2018年度の家計調査の結果に興味深いものがありました。かいつまんで言うと、60歳から69歳の世帯で26.8%世帯に借金があり、70歳以上でも12.5%の世帯に借金あるという内容です。さらに驚くべきは、60歳以上の平均の借金額は794万円で、そのうちの606万円が住宅ローンだというのです。

つまり、60歳以上の4人に1人以上の確率で住宅ローンが600万円以上残っているのです。これが今の日本の現状で、この先もっと深刻化してくることが予測できます。

現在65歳の方の時代の平均初婚年齢は、男27歳女24.7歳。それが今は平均初婚年齢が、男31.1歳女29.4歳ですから、今の65歳の世代と比べると5年遅くなっています。

このことは、住宅購入の年齢を確実に遅くすることになると思うので、今後は確実に定年退職時点での住宅ローン残高は増えてゆきますから、冒頭に申し上げた老後の資金問題に深刻な影響をあたえるのは必至です。

住宅ローンを組む時に、多くの営業マンや金融機関の担当者は、「繰り上げ返済していけば、定年までに完済できますよ。」「完済できなくても退職金で一括返済すれば大丈夫。」などの根拠のないアドバイスをします。

しかし、子供の学費などがかさみ「思うように繰り上げ返済できなかった」というケースは決して珍しくありません。

これから、家づくりを考える方は、今まで以上に家を買う資金計画の前に、人生全体の収支計画「ライフプラン」を必ず立てねばなりません。

もっと突っ込んでいうと、住宅ローンを返済しながら、「どう貯金をしていくか」の作戦と、資産寿命の延長=「家の品質をどう確保するか」の作戦を、夫婦で学んでいただきたいと思います。

老後の資金確保に必ず役に立ちます。気になる方は、ご相談ください。あなたに、ぴったりのアドバイスをします。

by 森下 誉樹

一年で一番気温が下がる2月なので、身に染みて感じますが「暖かい家がほしい」ですね。ただ、まだまだ多くの方はそうは思っても、いろいろガマンして暮らしておられるのが現実です。

多いのが、エアコンの暖房設定温度を20度くらいですごすパターンで、「もったいないので十分な室温(20度設定でも現実の室温は18度程度)になっていないけどガマンする」というのがその理由のようです。確かに、設定温度が低ければ電気代は節約できるかもしれませんが、その金額は意外にしれています。

昔ながらの、無断熱で気密が全然とれていない状態ではしかたないのですが、現在の最低基準である次世代省エネ性能がクリアしている家なら、暖房する容量が10~12帖くらいの部屋なら5度くらいあげても、月に2000円も余分に払うことは無いように思います。

2000円という電気代を高いと感じる方にお尋ねしたいのは、暖かさが十分でない居室に暮らして風邪などで体調を崩したら、そのためにどんな損害がでるかという視点です。風邪薬を買っても、病院にかかってもそれ以上にお金がかかりますし、なにより不快な時間が増えてしまいます。

また、居室とあわせて寒さをガマンしているのが、洗面脱衣所とトイレ。あなた様もこの時期、そこに入って「寒い~」と身をブルブルさせたことがあると思います。

ここにカーボンヒータを置くと、トイレなら200Wタイプを24時間稼働で電気代月あたり3900円、洗面脱衣所なら800Wタイプ一日2時間稼働で月あたり1300円で、かなり不快な思いを無くすことができます。

月トータルで、3900円+1300円=5200円 長めに期間をみて冬期を5か月とみても、年間26000円の出費で済みます。どうですか、やっぱり高く感じますか?

洗面所やトイレに入った時に身体がブルブルとくる減少を「ヒートショック」と言いますが、40代の後半以降になると、この症状に見舞われると下手すると大きな疾病につながることがあります。心筋梗塞や脳卒中といった重篤な病気のリスクが高まるのです。

専門家の試算によると、脳梗塞などの処置費は約80万円程度の自己負担額になるそうです。助かっても要介護になり、月額で88000円程度の自己負担が必要で、平均的な脳卒中余命が7.5年と言われてますので、88000円×12か月×7.5年=792万円。処置費とあわせて、約880万円もの治療・介護費がかかる計算になります。

私の父も、55歳の時に冬の寒い朝トイレに入ったところで倒れて、帰らぬ人となりましたので、切実にこの症状の怖さを知っています。もしあの時、父が死なずに要介護になっていたら、本人も辛いし、経済的にも精神的にも残された家族はどんな目にあったのでしょうか・・・

寒い時期なので改めて言います。もちろん、私は父に生き続けてほしかったです。どうか、ご家族のためにも、ご自分のためにも、目先のお金にとらわれないで、家を暖かくして暮らしてください。

これから、家づくりを考えられる方なら、予算を少し増やしても暖かい家を購入してください。経済的にも、人間の幸せとしても大事な選択になります。

by 森下 誉樹

まずは、新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。

さて新年、やはり新しい1年が始まると人間の気分も高揚します。家族や身近な仲間同士でも、「今年こそ〇〇する!」とか「今年こそ〇〇をはじめよう!」など、そんな話題で盛り上がります。

昨年、住宅業界では「消費税10%アップの駆け込み契約」に関して、ずいぶん話題になりました。

でも、結果として消費税5%から8%へのアップの時のような「駆け込み契約」は増えませんでした。

なぜかと言うと、政府が出した増税対策のおかげで、増税前に家を買うより増税後に家を買う方が有利になるという方が、より多かったからです。

そんなわけで、「昨年はゆっくり家づくり考えたらいい」と思っていた方たちも、「今年は、家を買ってもいいかな~」と、お正月ということもあり、ぼんやりと考え始めた方が増えているようです。

そもそも、政府が出した増税対策って、簡単にいうと4つほどあるのですが、その中の2つの対策が増税後の家の購入を有利しています。

一つが、住宅ローン減税の拡充。それまで10年間だった住宅ローンの控除の期間を13年に延長し、その期間の所得税の還付分で「2%の増税分」をカバーするというもの。

こいつが、なかなか強力で、ほとんどの方の増税後の家購入を有利にしてくれました。 そしてもう一つが、すまい給付金の拡充。対象者も拡充され、給付金が所得に応じて10万円~最大50万円まで、多くの方が10万円以上得することになりました、

実は、いいことづくめの「今年の家づくり」ですが、少し気をつけることがあります。

まず、一つめの「住宅ローン減税の拡充」措置は、新しい家での居住開始が2020年12月31日までに限られるという条件があります。もう一つの「すまい給付金」も、2021年12月末入居までの期限なのです。

つまり、今年の年末までに「建物の完成・引き渡し」が終わり、入居しないとダブルの得は享受出来なくなります。

たとえば、この1月から家づくりを本格化して、春くらいに建てるハウスメーカーや工務店を決めても、打ち合わせや実施設計、各種申請に2~3か月、建物を建てる期間も4~5か月現実を考えると、3か月+3か月+5か月=11か月と、あっと言う間に忙しい年末になってしまいます。

もちろん、土地から探す方は、もっと時間がタイトになります。

もし、あなたが「今年こそ家がほしい!」と本気で思わるなら、けっこうスタートダッシュが必要だと思います。春までが勝負という人が多いことを知ってください。

by 森下 誉樹

先日、お引渡しをして15年たったお施主様のお宅に、設備のメンテナンス工事にお邪魔してきました。

変わらず明るい笑顔で迎えてくださった奥様と、大病を克服され元気に暮らされているお母様から、当時小さかった息子さんが立派に成長されている様子などをお伺いし、懐かしかったり驚いたり。長く続くご縁を、ありがたく感じさせていただく時間になりました。

改めて15年暮らされて、家ついて気になっていることを、色々聞かせていただきました。

まず満足されている点。山手のほうにあるそのお家は、冬場はとても暖かいとのことで、「同じ時期建った近所の家々では、冬場は室温が7~8度まで下がった日でも、我が家は13~4度くらいあるので、そんなに暖房をしなくてもいいくらい」と感想をいただきました。

一方、部屋内が暖かいことの弊害として、窓(特に窓枠)が結露しやすくて、「絶えず拭いていないとカビがきやすいので面倒、何かいい方法ないかしら?」という相談もいただきました。

当時の日本では平成11年基準というものがあり、高性能住宅の基準としてもてはやされていた時代でした。特に省エネ等級4の仕様は、「次世代省エネ基準」として最高ランクに位置され、十分な断熱性能と言われていました。弊社でも、当時この基準を念頭に家づくりをすすめていました。

その当時主流だった「アルミ製サッシ」よりは、かなり性能の高い「アルミ樹脂複合サッシ」でペアガラスの窓を採用してました。それでも、長く暮らしてみて「もう少し高い性能のモノがよかったのでは?」と住まい手であるお施主様自身が感じられているのですから、これはなかなかに重い話だと感じました。

と言いますのは、現在世の中で基準になっている「平成28年度省エネ基準」とは、15年前に最高ランクといわれた「次世代省エネ基準」とほぼ同じ性能であるからです。意外に思われるかもしれませんが、坪単80万円以上の大手ハウスメーカーの家でも、半分以上は未だ“その性能止まり”でもあります。

自戒の念をこめて書きますが、まだまだ日本の住宅業界は、売りやすさを優先しがちです。デザインやインテリア、見た目の豪華さなどにはコストをかけますが、本当に必要な建物の性能を確保するコストは渋る感じで、なんともバランスが悪いと言わざるをえません。

冬期に「家が暖かい」「窓が結露しない」ということは、とても大切なことです。さらに言うと、これから家を建てるとしたら、室温は20度をキープ出来るようにしたいものです。

これらのことをしっかり実現するためには、パッと見は違いがわからないオール樹脂サッシの採用など、平成28年省エネ基準を超えるスペックとか、太陽の光をコントロールできる設計基準とか、仕上がってしまうと確認できない施工の品質など、目に見えないものが大切になります。

「いちばん大切なことは、目に見えない」だからこそ、「お施主様に見えないものをどう理解していただくか?」そのことを考え答えを導くことが、我々の使命であると、改めて肝に銘じた次第です。

追伸

省エネ基準の推移を比較できる表がありましたので、参考まで添付しておきます。

姫路付近で家づくりを考えるなら、HEAT20のグレード1以上で建てることが大切ですね。

予算があれば、グレード2がよりいいのは間違いないですが、建物の配置と窓の切り方、最適な暖房・冷房機の設置の仕方で、グレード1でも快適でランニングコストを抑えた家づくりは可能ですので、興味のある方はご相談ください。

|

等級 |

UA値:外皮平均熱貫流率(単位:W/(m2・K)) |

||||||

|

1地域 |

2地域 |

3地域 |

4地域 |

5地域 |

6地域 |

7地域 |

|

|

HEAT20※ |

0.28 |

0.28 |

0.28 |

0.34 |

0.34 |

0.46 |

0.46 |

|

HEAT20※ |

0.34 |

0.34 |

0.38 |

0.46 |

0.48 |

0.56 |

0.6 |

|

経済産業省 |

0.4 |

0.4 |

0.4 |

0.6 |

0.6 |

0.6 |

0.6 |

|

断熱等 |

0.46 |

0.46 |

0.56 |

0.75 |

0.87 |

0.87 |

0.87 |

|

断熱等 |

0.54 |

0.54 |

1.04 |

1.25 |

1.54 |

1.54 |

1.81 |

by 森下 誉樹

昭和34年(1959年)に上陸した“伊勢湾台風”ってご存知ですか?

記録によると、犠牲者5,098人・負傷者38,921人の最悪の被害をもたらしました。ほぼ全国に及んだ経済的被害は莫大なものとなり、比被害額は阪神・淡路大震災の数倍、関東大震災、東日本大震災規模に達するものであったということなので、いかに凄まじい自然災害であったかが分かります。(母によると、播磨地方でも、学校の屋根が吹き飛ぶほどの影響があったそうです。)

この台風被害を機会に、災害対策基本法が制定され、建築物の基準を示す建築基準法の強化にも大きな影響を与えました。

実は、家の強さを計る尺度には、「地震」に対する建物の強度を計るもの以外に、「台風」に対する建物の強度を示す「耐風等級」いう尺度があります。 「耐風等級」には、伊勢湾台風を受けて強化された建築基準法のレベルを満たす「耐風等級1」と、その強度の1.2倍の強さ(余力)がある「耐震等級2」の2つのランクがあります。

「耐風等級1」とは、「極めて稀に発生する暴風による力に、構造躯体が倒壊、崩壊等せず、かつ稀に発生する暴風による力に構造躯体が損傷しないこと」と基準が示してあります。

さらに言葉の意味を説明すると、「稀に発生する暴風」とは「50年に一度発生する暴風」を示し、「極めて稀に発生する暴風」とは「500年に一度発生する暴風」とされています。 500年とか50年とか、一口で言っても抽象的なので、構造の専門家たちは具体的には、「稀に発生する暴風」を「1991年19号台風の長崎気象台記録」を数値として採用し、「極めて稀に発生する暴風」は、冒頭に示した「1959年伊勢湾台風の名古屋気象台記録」としています。

ここで、それらを一番わかりやすい風速で示してみます。 ・伊勢湾台風 最大風速45.4m/s(10分間平均)瞬間最大風速55.3m/s ・19号台風 最大風速25.6m/s(10分間平均)瞬間最大風速54.3m/s 程になります。 一方、記憶に新しい2018年大阪方面に上陸した台風21号はというと、最大風速45m/s(10分間平均)瞬間最大風速58.1m/s。今年千葉県に大被害をもたらした台風15号は、最大風速40m/s(10分間平均)瞬間最大風速57.5m/sだったと言うのです。

びっくりしませんか? 近年上陸した台風は、極めて稀な(500年に1回)暴風と、そんなに遜色ない強度になっているのです!

伊勢湾台風に学んだ建築基準法レベル「耐震等級1」ではありますが、極めて稀に発生する暴風に対しては「倒壊、崩壊しないこと」という目標なので、「損傷する可能性はある」と読むことができます。

地球温暖化の影響で巨大台風の発生頻度が高まっている現代は、“極めて稀が頻繁に出現する時代”と言える思います。これから家づくりを考えるなら、地震に備える「耐震等級3」はもちろん、巨大台風に備える「耐風等級2」のクリアについても、台風が落ち着く11月だからこそ、頭においておいてください。